Schon die Medizin in der Antike, die sich seit dem 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entwickelte und die vor allem mit Hippokrates und Galen verbunden ist, hat Grundlegendes zur Entwicklung einer wissenschaftsbasierten Medizin beigetragen. Einige dieser Aspekte sind bis heute aktuell, wie beispielsweise die Krankheitsprävention.

Das von Hippokrates verwendete griechische Wort „Diaita“ hat eine viel breitere Bedeutung hat als der heutige Begriff „Diät“: Es umfasst neben Essen und Trinken alle Aspekte der Lebensführung. Die Diätetik galt – neben Chirurgie und Pharmakologie – als einer der drei wichtigen Teilbereiche der Medizin und war nicht nur eine Methode zur Behandlung von Krankheiten, sondern auch ein Element der Gesundheitsversorgung [1]. So galten in der Antike die Ärzte als die besten, die versuchten, Krankheiten erst gar nicht entstehen zu lassen. Diese „Präventionsmediziner“ waren sogar höher angesehen, als diejenigen, die eine Krankheit zu heilen versuchten.

Mit dem Begriff Prävention ist bis heute die Erwartung verbunden, durch gezielte Maßnahmen die „Krankheitslast“ in der Bevölkerung zu verringern. Für die Umsetzung präventiver Maßnahmen sind neben den Angehörigen der Heilberufe auch staatliche Institutionen, wie z.B. das Robert Koch-Institut verantwortlich [2]. Im Rahmen historischer Entwicklungen und der zunehmenden Spezialisierungen in der Medizin hat sich in den verschiedenen Bereichen ein unterschiedliches Verständnis zu den Begriffen Prävention und Prophylaxe herausgebildet. Dies kann in der Kommunikation zu Missverständnissen führen, die durch die anhaltende Tendenz, Subspezialitäten zu bilden, noch verstärkt werden. Wir versuchen, in diesem Artikel vier Sichtweisen auf die Prävention darzustellen: aus der Sicht der Infektiologie, der Kardiologie, der Onkologie und der Allgemeinmedizin.

Infektiologie: Zu den wichtigen Maßnahmen der Krankheitsprävention zählen alle Hygienemaßnahmen und Impfungen. Der Wert allgemeiner Hygienemaßnahmen ist seit tausenden Jahren bekannt und sogar Bestandteil religiöser Rituale. Im 19. Jahrhundert etablierten sich auch spezielle Hygienemaßnahmen in der Medizin. Dies ist verbunden mit Ignaz Semmelweis, Joseph Lister, Max Pettenkofer und Robert Koch. Der Durchbruch der Impfungen erfolgte mit der Einführung der Pockenimpfung durch Edward Jenner in Europa Ende des 18. Jahrhunderts [3].

Durch Maßnahmen der Primär-Prävention sollen in der Infektiologie Infektionserkrankungen verhindert werden. Dazu zählen alle Hygienemaßnahmen, darunter auch die Sicherstellung von sauberem Trinkwasser oder die Händedesinfektion.

Bei Impfungen gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten:

- Sterile Immunisierung: die Infektion wird komplett verhindert, sodass sich der Krankheitserreger im Körper des Geimpften nicht vermehren kann und der Geimpfte deshalb auch nicht ansteckend ist (Beispiel: Masern);

- Nicht sterile Immunisierung: die Infektion wird nicht immer verhindert, aber verläuft oft weniger intensiv, wie z.B. nach COVID-Impfung. Bei dieser Form der Immunisierung können auch geimpfte Personen den Erreger (SARS-CoV-2) auf andere Personen übertragen; im strengen Sinne ist eine solche Impfung keine Primär-Prävention.

Als weitere Möglichkeit einer Primär-Prävention kann auch ein Medikament dienen, um bei Risikopatienten eine Infektion zu verhindern, z.B. Co-trimoxazol bei Patienten mit einer niedrigen CD 4-positiven T-Lymphozytenzahl (< 100/µl).

Als Indikation für eine Sekundär-Prävention oder -prophylaxe wird in der Infektiologie eine Situation verstanden, wenn ein Patient bereits eine bestimmte Infektion durchgemacht hat und/oder erfolgreich behandelt wurde, jedoch weiterhin das Risiko besteht, diese Infektion erneut zu erwerben. Daher wird oft erneut eine, das Reinfektionsrisiko minimierende Behandlung durchgeführt. So kann beispielsweise ein HIV-infizierter Patient mit niedrigen CD4-T-Zellzahlen auch nach einer durchgemachten Toxoplasmose so lange weiter Sulfamethoxazol plus Trimethoprim erhalten, bis die CD4-Zellen durch antiretrovirale Therapie konstant über einer bestimmten Schwelle bleiben (> 200/µl).

Eine weitere Präventivstrategie in der Infektiologie ist die präemptive Therapie. Patienten mit erhöhtem Risiko für die Reaktivierung einer alten Infektion bekommen eine präemptive (prophylaktische) Therapie. So werden z.B. Patienten mit einer chronischen nicht-replikativen Hepatitis B, die eine B-Zell-depletierende Therapie (z.B. Rituximab) erhalten sollen, prophylaktisch mit einem Anti-Hepatitis B-Medikament behandelt (z.B. Lamivudin oder Tenofovir), damit die Hepatitis nicht reaktiviert wird [4], [5]. Ein anderes Beispiel: Patienten mit einer durchgemachten Tuberkulose, die mit einem TNF-alpha-Antagonisten behandelt werden sollen, erhalten ein Tuberkulostatikum (z.B. Isonicotinsäurehydrazid; [6]).

Weiterhin ist noch die Expositionsprophylaxe auch als Präexpositionsprophylaxe bezeichnet, abzugrenzen. Hierbei soll die Exposition gegenüber bestimmten Erregern bei Risikopatienten vermieden werden. So sollen z.B. Patienten mit geringer Zahl an CD4-positiven T-Lymphozyten (< 200/µl) rohes Schweinefleisch (Hack) wegen dessen hoher Keimbelastung vermeiden. Ein anderes Beispiel: Personen können vor ungeschütztem Geschlechtsverkehr mit Partnern, deren HIV-Status unbekannt ist, ein antiretrovirales Arzneimittel einnehmen (Expositionsprophylaxe; [7]).

Unter einer Postexpositionsprophylaxe wird eine Therapie kurz nach einem Ereignis verstanden, bei dem ein Risiko bestanden hat, sich zu infizieren. So erhält z.B. eine Person, die eine tiefe Stichverletzung mit Blutübertragung von einem HIV-infizierten Patienten mit nachweislicher Virämie erlitten hat, antiretroviral wirksame Arzneistoffe (z.B. Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil plus Raltegravir). Oder: Familienangehörige, die längere Zeit (mehrere Stunden) mit einem Meningokokken-infizierten Angehörigen zusammen in einem Raum waren, erhalten eine antibiotische Therapie (z.B. Rifampicin; [8]).

Kardiologie: Herz-Kreislauf-Mediziner sprechen heute ganz überwiegend nur von der Primär- und der Sekundärprävention. In einem „State-of-the-Art Review“ der American Society for Preventive Cardiology (ASPC) aus dem Jahr 2022 wird das etwas präzisiert und 3 Formen der Prävention unterschieden [9].

Die sog. primordiale Prävention (lateinisch für ursprünglich) hat zum Ziel, die Bevölkerung vor kardiovaskulären Erkrankungen zu schützen. Dies geschieht – auf individueller Ebene – durch Förderung eines gesunden Lebensstils und frühzeitiges Erkennen kardiovaskulärer Risikofaktoren und – auf gesellschaftlicher Ebene – durch eine Verbesserung der Umwelt- und sozialen Bedingungen. Die primordiale Prävention sollte schon im Kindesalter einsetzen, denn bestimmte Risiken wie Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung und Übergewicht werden hier geprägt und sind später kaum noch korrigierbar. Außerdem wird ein kumulativer Zusammenhang angenommen zwischen der Risikoexposition im Verlauf des Lebens und der Manifestation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In dem Review der ASPC (9) wird übrigens auch diskutiert, ob die kardiovaskuläre Prävention überhaupt als eigenständiges Fachgebiet der Herz-Kreislauf-Medizin anzusehen ist, oder doch eher als Domäne der Primärversorgung.

Die Primärprävention zielt auf individueller Ebene darauf ab, ein kardiovaskuläres Ereignis, wie Herzinfarkt oder Schlaganfall, zu verhindern. Hierzu sollen bestehende kardiovaskuläre Risiken unter Kontrolle gebracht werden, von denen acht genannt werden: Rauchen, BMI > 25 kg/m2, Bewegungsmangel, ungünstige Ernährung, erhöhte Lipoproteine (Non-HDL > 130 mg/dl), erhöhter Blutdruck, erhöhter Blutzucker (HbA1c > 5,7%) und ungenügender oder nicht erholsamer Schlaf.

Die Intensität der Maßnahmen zur Primärprävention richtet sich nach dem berechneten individuellen Risiko. Diese Berechnung erfolgt mit Hilfe von Risikorechnern, wobei es deren viele gibt, z.B. SCORE 2 der europäischen kardiologischen Gesellschaft, der „ASCVD Risk Calculator“ der US-amerikanischen kardiologischen Gesellschaft oder der bei Hausärzten häufig verwendete Arriba-Rechner. Bei den meisten dieser Risikorechner wird das 10 Jahres- oder Lebenszeitrisiko für ein bestimmtes Ereignis errechnet und die Person hiernach 3 oder4 Risikoklassen zugeteilt, z.B. geringes – mittleres – hohes – sehr hohes Risiko. Ist bereits eine subklinische Atherosklerose erkennbar, z.B. Nachweis von Koronarkalk im CT oder atherosklerotische Plaques in der Karotis-Sonographie, wirkt sich dieser Befund rechnerisch risikoerhöhend aus.

In den Präventionsleitlinien kardiovaskulärer Fachgesellschaften wird für jede Risikoklasse ein eigener Behandlungsalgorithmus vorgeschlagen. Kritisch anzumerken ist, dass die vielen benutzten Risikorechner mitunter zu sehr unterschiedlichen Risikoeinschätzungen kommen und die Schwellen der Risikoklassen bzw. die hinterlegten Behandlungsempfehlungen zwischen den Fachgesellschaften teilweise deutlich voneinander abweichen [10]. Dies stiftet neben der Unklarheit bei den Begriffen zusätzlich Verwirrung.

Die Sekundärprävention zielt darauf ab, bei Patienten mit manifester Herz-Kreislauf-Erkrankung weitere krankheitsbedingte Ereignisse zu reduzieren. Genannt werden bei ASPC Personen nach Myokardinfarkt oder Schlaganfall, mit Herzinsuffizienz, mit peripher arterieller Verschlusskrankheit und nach überlebtem plötzlichem Herztod. Sicherlich sollten auch – wie in den meisten Leitlinien – solche nach Gefäßinterventionen hier hinzugezählt werden, wie Koronar-Stents oder Karotis-Thrombendarteriektomie. Eine Person mit manifester Herz-Kreislauf-Erkrankung wird in allen Risikorechnern und Leitlinien als „sehr hohes Risiko“ klassifiziert und soll entsprechend intensiv behandelt werden.

Der Begriff Tertiärprävention taucht weder in dem Review der ASPC noch in den Präventions-Leitlinien der Europäischen Kardiologen von 2021 auf [11].

Onkologie: Krebserkrankungen gehören in Mitteleuropa zu den häufigsten Erkrankungen. Die Prävention gilt als ideale Methode, sie zu vermindern. Angesichts der Tatsache, dass sich die Zahl der Krebserkrankungen in den nächsten Jahren in Deutschland deutlich erhöhen wird, gewinnen Maßnahmen der primären Krebsprävention zunehmend an Bedeutung. Aktuell liegt die Zahl der Neuerkrankungen an Krebs in Deutschland bei rund 500.000 pro Jahr. Für das Jahr 2030 wird ein Anstieg um 20% prognostiziert, wobei mit den derzeit bereits zur Verfügung stehenden primärpräventiven Maßnahmen heute schon rund 40% aller Krebserkrankungen verhindert werden könnten [12]. Voraussetzung hierfür sind neben einer Intensivierung der Grundlagenforschung vor allem die translationale Prozessentwicklung und Implementierung primärer, sekundärer und tertiärer Präventionsprogramme sowie die bevölkerungsbezogene Zunahme von Wissen und Eigenkontrolle [12]. Im Ausblick des lesenswerten Artikels zum „Nationalen Krebspräventionszentrum“ wird zu Recht betont, dass “dazu ein Umdenken auf politischer und fachlicher Ebene von einer rein therapeutischen hin zu einer präventiv ausgerichteten onkologischen Forschung und Versorgung zwingend notwendig ist“ [12].

Die Primärprävention von Krebserkrankungen zielt darauf ab, die Exposition zu karzinogenen Effekten von Risikofaktoren zu minimieren. Zielgruppe ist dabei die Allgemeinbevölkerung. Als zu adressierende Risikofaktoren gelten neben bestimmten Lebensstilfaktoren (z.B. Alkoholkonsum, Tabakrauch, Fehlerernährung, Adipositas sowie Bewegungsmangel) auch biologische (Viren, Bakterien, Pilze) und physikalische Karzinogene (z.B. Strahlung oder verunreinigte Luft; [13]).

Die Sekundärprävention von Krebserkrankungen strebt an, eine bereits vorhandene Erkrankung früher zu erkennen, um damit die Folgen und Auswirkungen dieser Erkrankung zu verringern. Ein typisches Beispiel hierfür ist das Entdecken eines Mammakarzinoms bei einer Frau anlässlich einer Screening-Mammographie, also bei Probandinnen, die nicht symptombezogen zur Untersuchung eingeladen werden, keine Symptome haben und sich gesund fühlen.

Daneben sind frühe karzinogene Prozesse mögliche Angriffspunkte der präventiven Behandlung durch Änderung des Lebensstils und Medikamente. Dies soll am Beispiel der gynäkologischen Krebserkrankungen (Mamma- und Genitalkarzinome) kurz verdeutlicht werden. Ein Teil dieser Erkrankungen wird von vermeidbaren Risikofaktoren gefördert, zu denen bestimmte Infektionen, Umweltfaktoren, ein schlecht eingestellter Diabetes mellitus und vor allem ein ungesunder Lebensstil zählen, z.B. Rauchen, starker Alkoholkonsum, ungesunde Ernährung, Adipositas und geringe körperliche Aktivität. Ziel der Primärprävention ist es, den Einfluss der modifizierbaren Risikofaktoren einzuschränken oder möglichst ganz zu unterbinden. So wirken beispielsweise Schwangerschaft und Stillen für das Mamma- und Ovarialkarzinom protektiv und bei Patientinnen mit hohem Risiko die Einnahme von Tamoxifen präventiv, ebenso wie beim Ovarialkarzinom die Sterilisation mit Tubenligatur oder Salpingektomie. Risikosenkend für das Endometriumkarzinom sind, neben den allgemeinen Maßnahmen zum Lebensstil, auch Intrauterinpessare und orale Kontrazeptiva. Als effektivste Maßnahme zur Primärprävention des Zervixkarzinoms hat sich die Impfung gegen mehrere Varianten des humanen Papillomvirus (HPV) erwiesen bzw. der konsequente Gebrauch von Kondomen.

Zur tertiären Prävention werden Maßnahmen der Rehabilitation nach erfolgter primärer Krebstherapie und Anstrengungen zur Früherkennung von Rezidiven gezählt.

Die zuletzt am 28. August 2020 in Kraft getretene Krebsfrüherkennungs-Richtlinie (KFE-RL; [14]) des Gemeinsamen Bundesausschusses bestimmt die ärztlichen Maßnahmen bzw. klinischen Untersuchungen, die durchgeführt werden sollen bei Frauen im Rahmen der Früherkennung von Krebserkrankungen des Genitales (ab dem Alter von 20 Jahren) sowie zusätzlich der Brust (Mammographie-Screening ab dem Alter von 50 Jahren bis zum Ende des 70. Lebensjahrs) bzw. bei Männern zur Früherkennung von Krebserkrankungen der Prostata und des äußeren Genitales ab dem Alter von 45 Jahren. Daneben sind in der Richtlinie für organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-RL; [15]) Maßnahmen geregelt, die bei Männern und Frauen ab 50 Jahren zur Früherkennung von Krebserkrankungen des Rektums und des übrigen Dickdarms durchgeführt werden sollen.

Bereits 1968 wurden grundlegende Kriterien zur Krebsfrüherkennung anhand von 10 Prinzipien für Screening-Tests festgelegt, die später auch von der WHO übernommen wurden [16]. Diese Prinzipien wurden in einem Review nach Konsolidierungsprozess im Jahr 2018 aktualisiert [17]. Dabei entscheiden Screening-Tests in der Regel nur darüber, ob Auffälligkeiten vorliegen, die in absehbarer Zeit einer weiteren diagnostischen Abklärung bedürfen, oder ob derzeit keine weiteren Maßnahmen bis zum Ablauf des Screening-Intervalls nötig sind. In Ausnahmefällen werden mit dem Screening-Test Diagnosen gestellt (z.B. blutendes Kolonkarzinom anlässlich einer Koloskopie). Meist sind jedoch im Anschluss an einen positiven Screening-Test weitere diagnostische Tests bzw. klinische Untersuchungen notwendig. So ist beispielsweise bei einem positiven Befund anlässlich einer Screening-Mammographie bei einer asymptomatischen Frau zunächst erforderlich eine professionelle Palpation der Brust und eine Sonographie bzw. bei unklarem Sonographiebefund Röntgenaufnahmen und letztlich eine Biopsie.

Kürzlich wurden vom „American Institute for Cancer Research and American Cancer Society“ Ergebnisse einer prospektiven Beobachtungsstudie publiziert, die untersuchte, ob Adhärenz hinsichtlich der Empfehlungen für die Verhinderung von Brustkrebs Auswirkungen hatte auf ein Rezidiv der Brustkrebserkrankung oder die Mortalität [18]. In dieser sog. „The Diet, Exercise, Lifestyles, and Cancer Prognosis Study“, einer prospektiven Beobachtungsstudie, wurde der Lebensstil von 1.340 Patientinnen vor der Diagnose des Mammakarzinoms, während dessen Behandlung und 1 bzw. 2 Jahre nach Abschluss der Behandlung untersucht. Anhand eines Scores, der 7 Lebensstile auswertete (körperliche Aktivität, „Body-Mass-Index“, Verzehr von Früchten und Gemüse bzw. rotem und prozessiertem Fleisch, Trinken zuckerhaltiger Getränke, Alkoholkonsum und Rauchen) konnte gezeigt werden, dass bei Beachtung der Empfehlungen zur Prävention von Brustkrebs das Risiko eines Rezidivs um 37% und die Mortalität um 58% gesenkt werden konnte.

Primär-/Allgemeinmedizin: Seit > 50 Jahren wird der Begriff Prävention in der Allgemeinmedizin in 3 Hauptkategorien unterteilt. Nach der „World Organization of Family Doctors“ (WONCA; [19]) und auch dem Deutschen Bundesgesundheitsministerium [20] werden unterschieden:

- Primärprävention mit dem Ziel, die Entstehung von Krankheiten bei Personen ohne Gesundheitsstörung zu verhindern. Primärprävention umfasst einerseits Maßnahmen zur Gesundheitsförderung (z.B. Förderung einer gesunden Ernährung, von Zahnhygiene, körperlicher Aktivität u.a.) und andererseits spezifische Schutzmaßnahmen, wie Impfungen, Nichtraucherschutz oder die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung u.a.

- Sekundärprävention mit dem Ziel, Erkrankungen in frühen Stadien zu erkennen und ihren Verlauf zu bremsen bzw. ihren Ausbruch zu verhindern. Sie zielt auf Personen, bei denen bereits eine Gesundheitsstörung erkennbar ist, die aber noch nicht erkrankt sind. Dazu zählen beispielsweise das Messen und die Behandlung erhöhter Blutdruckwerte, die Sonographie der Halsschlagader und ggf. die Verordnung von Cholesterinsenkern oder auch das Screening auf Darm- und Gebärmutterhalskrebs.

- Tertiärprävention bei Personen, die bereits erkrankt sind, mit dem Ziel, die Krankheitsfolgen zu mildern und einen Rückfall oder eine Verschlimmerung zu vermeiden. Die meisten Rehabilitationsmaßnahmen dienen der Tertiärprävention.

Zudem wird von der WONCA seit einigen Jahren noch der Begriff Quartärprävention vorgeschlagen. Gemeint sind damit „Maßnahmen zum Schutz von Personen und Patienten vor medizinischen Eingriffen, die ihnen wahrscheinlich mehr schaden als nützen“ [21]. Mit der Einführung dieses Begriffs sollen Überdiagnostik und -therapie begrenzt werden, ein bedeutsames und auch eng mit dem Begriff Prävention verbundenes Problem.

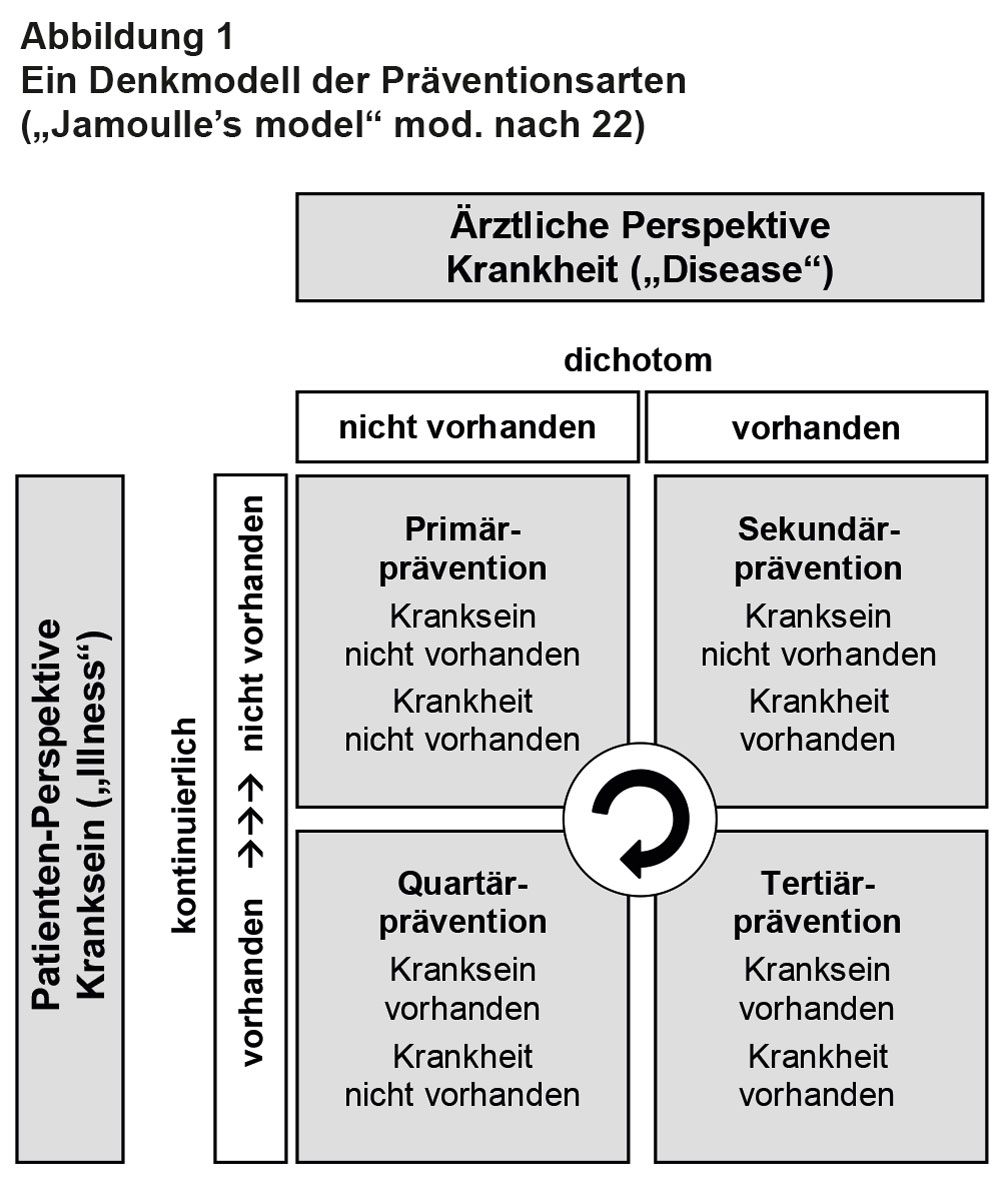

Ein weiteres Missverständnis um den Begriff Prävention ergibt sich aus den unterschiedlichen Perspektiven auf diese. Dies bildet nach unserer Meinung gut das Modell nach Jamoulle [22] ab. Demnach findet Primär- und Sekundärprävention für eine betroffene Person bei Fehlen und Tertiär- und Quartärprävention beim (vermeintlichen) Vorhandensein einer Krankheit statt. Aus der Sicht von Behandelnden findet die Primär- und Quartärprävention dagegen beim Fehlen und Sekundär- und Tertiärprävention beim Bestehen einer Krankheit statt (s. Abb. 1). Dies kann auf beiden Seiten zur Über- bzw. Unterschätzung medizinischer Maßnahmen führen.