Viele Arzneimittel verursachen bei älteren Menschen häufiger und teilweise auch andere Nebenwirkungen als bei jüngeren. Zu den Gründen zählen eine mit zunehmendem Alter veränderte Pharmakokinetik und Pharmakodynamik; so nimmt beispielsweise auch bei Gesunden die Leistung von Leber und Nieren im Laufe des Lebens deutlich ab. Außerdem bestehen bei älteren Menschen oft mehrere Erkrankungen gleichzeitig. Diese Multimorbidität führt häufig zu vielen Behandlungsautomatismen und zur Multimedikation, die wiederum mit einem höheren Risiko für Interaktionen und Nebenwirkungen einhergeht. Manche Arzneimittel sind bei älteren Patienten (≥ 65 Jahre) aus pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Gründen besonders problematisch oder sogar ungeeignet. Solch potenziell inadäquate Medikation (PIM) zu vermeiden, kann dazu beitragen, die Arzneimittelversorgung im Alter sicherer zu gestalten. In den USA werden PIM in der sogenannten Beers-Liste zusammengestellt und unter der Schirmherrschaft der „American Geriatrics Society“ regelmäßig aktualisiert [1]. In Deutschland wurde die erste PIM-Liste im Jahr 2010 als PRISCUS-Liste publiziert (priscus = lat. alt, ehrwürdig; [2]). Sie enthielt 83 Wirkstoffe aus 18 Stoffklassen. Nun veröffentliche die Arbeitsgruppe um die Pharmakologin Petra Thürmann von der Universität Witten/Herdecke mit PRISCUS 2.0 eine Aktualisierung [3], [4], [5]. Das Projekt wurde gefördert durch das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung und den Dachverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

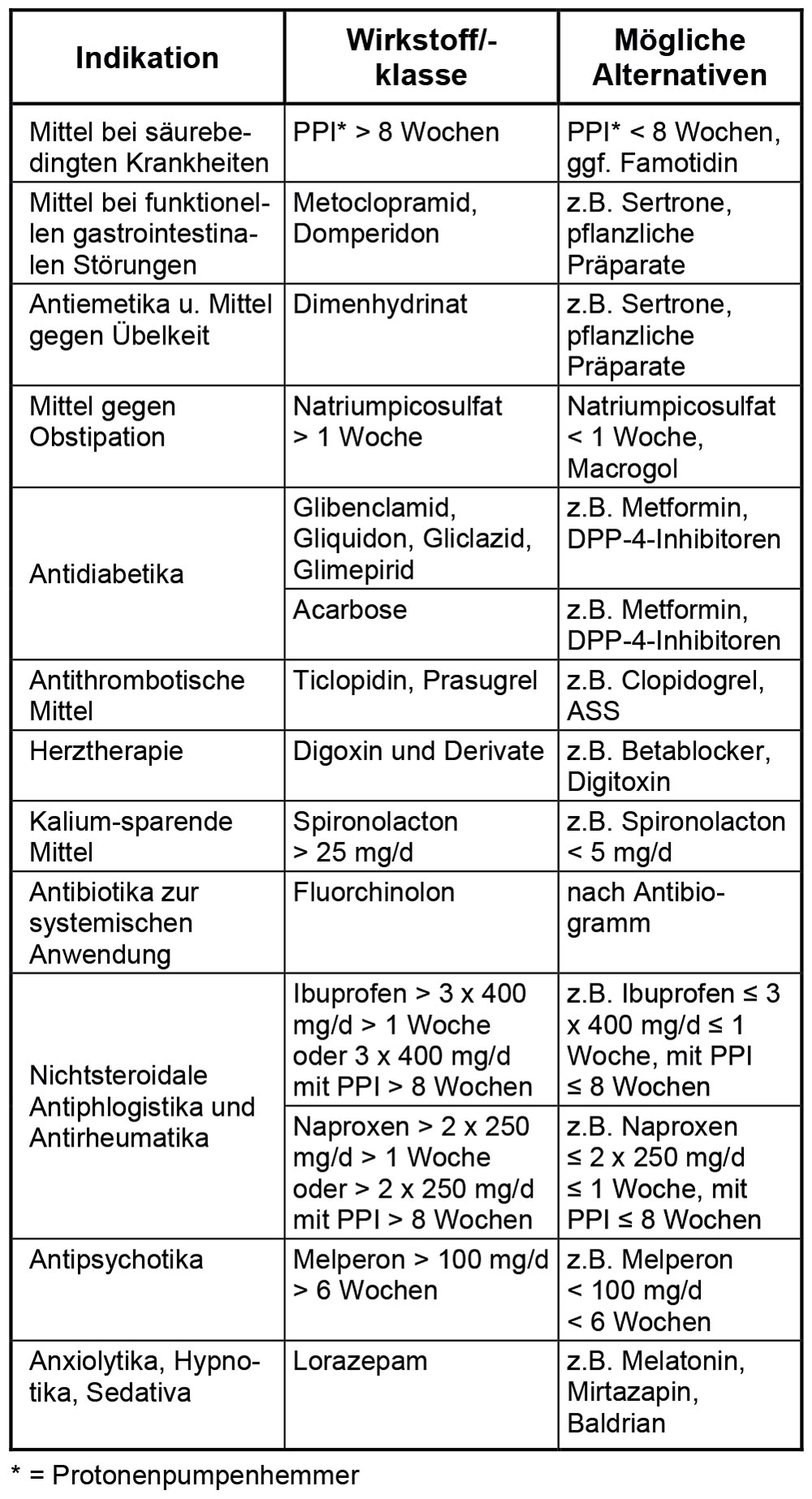

Tabelle 1

Auswahl potenziell inadäquater Medikamente aus der PRISCUS-Liste 2.0 [6]

Expertinnen und Experten aus verschiedenen Gebieten der Medizin, darunter Allgemeinmedizin, Geriatrie, Klinische Pharmazie, Psychiatrie, Innere Medizin und Kardiologie, bewerteten in drei Delphi-Runden (systematisierte Expertenbefragungen; zur Delphi-Methodik vgl. [7]), ob ausgewählte Wirkstoffe (n = 250) als PIM für Ältere zählen, also nach ihrer Erfahrung ein fragliches oder ungünstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis haben. Insgesamt nahmen 59 Personen an mindestens einer Delphi-Runde teil. Als Grundlage für die Bewertungen erhielten die Teilnehmenden eine Literatursammlung, darunter Ergebnisse einer systematischen Literaturrecherche und eigens für das Projekt erstellte systematische Reviews zu einzelnen Wirkstoffen/-klassen.

Insgesamt 187 Wirkstoffe wurden als PIM bewertet, also mehr als doppelt so viele wie in der ersten Liste. Dazu gehörten einige orale Antidiabetika, alle selektiven COX-2-Hemmer und mittellang wirkende Benzodiazepine wie Oxazepam. Für manche Arzneimittel wurden Dosierungsgrenzen oder eine kritische Therapiedauer festgelegt. So wurden Protonenpumpenhemmer (= PPI) ab einer Therapiedauer von > 8 Wochen als PIM eingestuft und Ibuprofen bei einer Tagesdosis von mehr als 1.200 mg oder einer Therapiedauer von > 7 Tagen ohne eine PPI-Prophylaxe. Außerdem wurden mögliche Alternativen je nach Indikation aufgelistet und weitere Hinweise gegeben, z.B. zur Überwachung von Nieren- und Leberfunktion. Eine Auswahl gibt Tab. 1.

Da die Vorschlagsliste der zu bewertenden Wirkstoffe mithilfe von Verordnungsdaten der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) eingeschränkt wurde, sind nichtverordnungspflichtige oder -fähige Wirkstoffe in PRISCUS 2.0 nur unzureichend berücksichtigt. Die Autoren weisen außerdem daraufhin, dass nicht für alle Wirkstoffe systematische Reviews durchgeführt wurden und ein Teil der systematischen Reviews entgegen der Planung erst zu Beginn der zweiten Delphi-Runde verfügbar war. Abschließend betonen die Autoren, dass PRISCUS 2.0 in epidemiologischen und prospektiven Studien validiert und ihre Praxistauglichkeit im Alltag überprüft werden muss.

In einem Beitrag im Arzneimittel-Kompass wird auf der Grundlage der alters- und geschlechtsadjustiert hochgerechneten Arzneiverordnungen für über 65-jährige GKV-Versicherte des Jahres 2021 anhand der PRISCUS 2.0-Liste ermittelt, dass immerhin 12,4 % aller an ältere Menschen verordneten Tagesdosen potenziell ungeeignet sind [6]. Mit 47,6 % ist nahezu jede zweite ältere GKV-versicherte Person davon betroffen. In allen Altersstufen finden sich bei Frauen PIM-Verordnungen häufiger als bei Männern. Im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich eine Zunahme von PIM-Verordnungen, die aber vor allem durch den deutlich größeren Umfang der PRISCUS 2.0-Liste im Vergleich zur vorherigen PRISCUS-Liste begründet ist.