Die pharmakologischen Wirkungen des neueren Lipidsenkers Bempedoinsäure (Bemp) ähneln denen der HMG-CoA-Reduktase-Hemmer (Statine). Beide hemmen Schlüsselenzyme des intrazellulären Mevalonsäure-„Pathways“, an dessen Ende die Synthese von Cholesterin (C) und Isoprenoid stehen [1]. Durch die resultierende Verarmung an C regulieren die Hepatozyten auf ihrer Zelloberfläche Low-Density-Lipoprotein (LDL)-Rezeptoren hoch, um das für ihren Stoffwechsel wichtige C aus dem Blut aufzunehmen. Dies führt zu einem Sinken der LDL-C-Konzentration: durch Statine um 30-50% und durch Bemp um 20-25% [1], [2].

Die Drosselung der Isoprenoid-Synthese hat auch Auswirkungen auf die zelluläre Energiegewinnung (Ubichinol) und die Funktionen von Signalproteinen (Zelladhäsion bzw. -migration). Diese vom Cholesterin unabhängigen Effekte werden u.a. für die antientzündlichen Wirkungen der Statine verantwortlich gemacht, aber auch für einige der unerwünschten Wirkungen, wie z.B. die Erhöhung des Blutzuckerspiegels oder die Entstehung einer Myopathie.

Eine Statin-Intoleranz ist nach einer aktuellen Meta-Analyse bei 9% der Anwender zu erwarten, wobei u.a. höhere Statin-Dosen, höheres Lebensalter, Adipositas, Niereninsuffizienz und regelmäßiger Alkoholkonsum das Risiko zu erhöhen scheinen [3]. Somit sind bei etwa jedem zehnten Patienten, der wegen kardiovaskulärer Risiken cholesterinsenkend behandelt wird, Alternativen zur höher dosierten Statin-Behandlung gefragt.

Bemp wurde 2020 in der EU zur Behandlung einer primären Hypercholesterinämie bzw. gemischten Dyslipidämie zugelassen: als Mono- (Nilemdo®) und als Kombinationspräparat mit Ezetimib (Nustendi®), beides auch in Kombination mit einem Statin. Bemp ist ein Prodrug, welches durch die Acyl-CoA-Synthetase 1 (ASCVL1) in seinen aktiven Metaboliten Bemp-CoA umgewandelt wird. Das Enzym ASCVL1 kommt nicht in der Skelettmuskelzelle vor. Daher sollte unter Bemp keine Statin-Myopathie auftreten.

Wirksamkeit und Sicherheit von Bemp werden vom Hersteller in einem Studienprogramm mit dem Akronym „CLEAR“ untersucht. Nach ersten Studien mit Labor- und Verträglichkeitsdaten (vgl. [2]) wurde nun die CLEAR-Outcomes-Studie mit klinischen Ergebnissen veröffentlicht [4]. Es handelt sich um eine randomisierte, plazebokontrollierte Doppelblindstudie, die an 1.250 Zentren in 32 Ländern und 5 Regionen (Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, Osteuropa und dem sog. „Rest der Welt“) durchgeführt wurde. Die Studie wurde konzipiert und bezahlt von „Esperion Therapeutics“, in Zusammenarbeit mit dem „Cleveland Clinic Coordinating Center for Clinical Research“.

Studiendesign: Eingeschlossen wurden erwachsene Patienten mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko, entweder auf Grund eines früheren kardiovaskulären Ereignisses oder eines entsprechenden Risikoprofils und einer Statin-Intoleranz. Die Patienten mussten schriftlich bestätigen, dass sie Statine versucht und nicht vertragen hatten und dass ihnen deren positive Effekte auf kardiovaskuläre Erkrankungen und das Überleben bekannt waren. Es war auch möglich, Patienten mit niedrig tolerierten Statin-Dosen oder mit anderen Lipidsenkern einzuschließen. Zu den Ausschlusskriterien zählten u.a. ein HbA1c-Wert ≥ 10% und eine fortgeschrittene Leber- oder Niereninsuffizienz. Die Probanden erhielten zunächst über 4 Wochen einfach verblindet ein Plazebo („Run-in“-Periode). Wenn sie in dieser Zeit keine Nebenwirkungen und > 80% der Medikamente eingenommen hatten, erhielten sie entweder 180 mg Bemp oder Plazebo einmal täglich. Nach 6 Monaten erhielten die behandelnden Ärzte vom zentralen Studienlabor eine Information, wenn die Probanden mit ihren LDL-C ≥ 25% vom Ausgangswert lagen. Sie sollten dann Therapieanpassungen nach ihren lokalen Standards vornehmen.

Der primäre Studienendpunkt bestand aus vier Komponenten: kardiovaskulärer Tod sowie das erste Ereignis von nicht-tödlichem Myokardinfarkt, nicht-tödlichem Schlaganfall und koronarer Revaskularisation.

Ergebnisse: Es wurden 22.084 Patienten gescreent und 14.016 randomisiert; 1.227 überstanden die „Run-in“-Phase nicht. Insgesamt 13.970 absolvierten die Studie, von denen 6.992 Bemp und 6.978 Plazebo erhielten. Das Durchschnittsalter betrug 65,5 ± 9,0 Jahre; 15% waren ≥ 75 Jahre alt; 48,2% waren Frauen. Ein früheres kardiovaskuläres Ereignis hatten 69,9%, meist eine koronare Herzkrankheit, und 45,6% hatten einen Diabetes mellitus. Zusätzlich zur Studienmedikation erhielten 22,7% ein niedrig dosiertes Statin, 11,5% Ezetimib, 5,4% ein Fibrat und je 0,6% einen PCSK-9-Hemmer bzw. einen Anionenaustauscher als Medikament. Bei Studienbeginn lag das Non-HDL-C im Mittel bei 173 mg/dl und das LDL-C bei 139,0 mg/dl.

Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 3,4 Jahre. Bei knapp 4,7% der Teilnehmer konnte der primäre Endpunkt nicht ausgewertet werden, weil sie ausgeschlossen wurden (ukrainische Patienten) oder verloren gingen. Der Vitalstatus war bei 13.886 Personen (99,4%) bekannt. Insgesamt brachen 4.247 Teilnehmer die Behandlung mit der Studienmedikation vorzeitig ab: 29,1% im Bemp- und 31,7% im Plazeboarm. Im Vergleich zu Plazebo sank das LDL-C mit Bemp nach 6 Monaten relativ um 21,1% (95%-Konfidenzintervall = CI: 20,3-21,9) und absolut um 29 mg/dl (von 136 auf 107 mg/dl). Auch der CRP-Wert im Blut sank mit Bemp signifikant um 21,6% (CI: -23,7 bis -19,6).

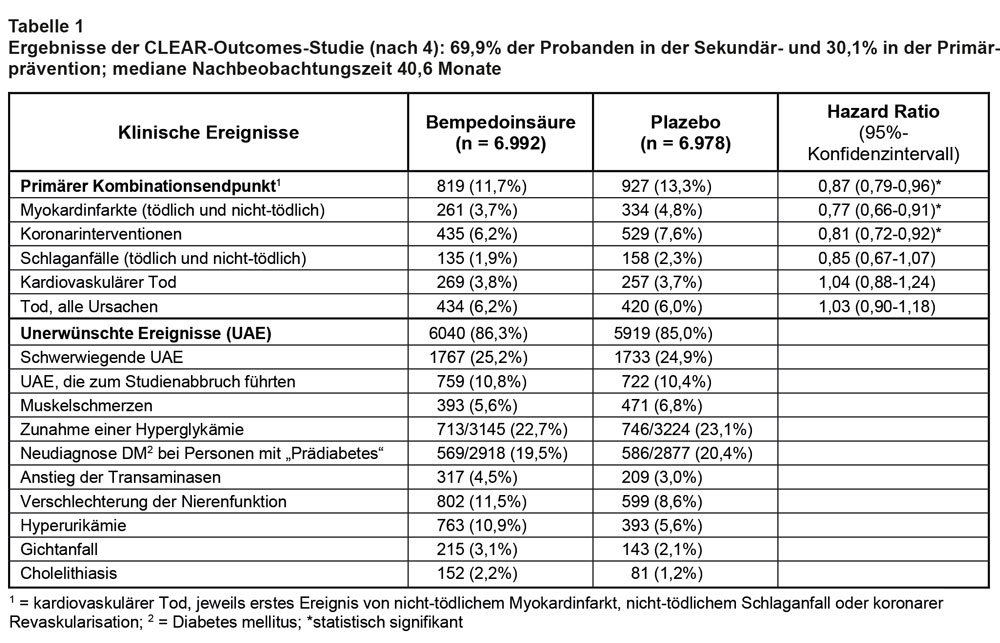

Die klinischen Ereignisse sind in Tab. 1 wiedergegeben. Mit Bemp wurde der kombinierte Endpunkt signifikant seltener erreicht (absolut -1,6%), wobei die beiden Kurven kontinuierlich auseinanderlaufen. Die jährliche Risikominderung beträgt 0,47% und die „Number Needed to Treat“ (NNT) 70 über 3 Jahre. Das Überleben wurde durch Bemp nicht positiv beeinflusst, ebenso wenig die Häufigkeit von Schlaganfällen. Der Vorteil von Bemp kommt nur dadurch zustande, dass weniger Herzinfarkte auftraten und weniger Koronarinterventionen durchgeführt wurden. In der Publikation wird nicht angegeben, ob es sich um kleinere Enzyminfarkte handelte oder um ST-Hebungsinfarkte.

Ein Blick auf die im Supplement versteckten Subgruppenanalysen wirft weitere Fragen auf: So waren in Westeuropa keine positiven Effekte auf den primären Endpunkt nachweisbar (Hazard Ratio = HR: 1,04 vs. 0,8 in Nordamerika), und bei einigen Personengruppen scheint der Nutzen allenfalls marginal zu sein: Teilnehmer ≥ 75 Jahre: HR: 0,95; bei einem Body-Mass-Index (BMI) von < 30: HR: 0,96; bei einem Ausgangs-LDL-C von ≥ 160 mg/dl: HR: 0,98; bei gleichzeitiger Behandlung mit Ezetimib: HR: 0,94. Letzteres nährt Zweifel am Nutzen des Kombinationspräparats Nustendi®. Bemerkenswert ist auch, dass der Nutzen von Bemp bei Personen in der Primärprävention deutlich höher zu sein scheint als in der Sekundärprävention (HR: 0,68 vs. 0,91), also bei den Patienten mit dem höchsten Risiko.

Die Verträglichkeit von Bemp war bei den hier untersuchten Teilnehmern etwa gleich wie mit Plazebo. Es wurde nicht vermehrt über Myalgien oder neu diagnostizierten Diabetes mellitus berichtet (s. Tab. 1). Erwähnenswert ist, dass aus der Bemp-Gruppe häufiger über eine Verschlechterung der Nierenfunktion, einen Anstieg der Transaminasen und über Gallensteine berichtet wurde. Die Problematik der Hyperurikämie und vermehrte Gichtanfälle unter Bemp ist ja schon ausreichend bekannt (vgl. [2]). Tendinopathien wurden nicht vermehrt beobachtet.

Diskussion: Bemp senkt nicht nur das LDL-C und den CRP-Wert um 20-25%, sondern hat bei Statin-intoleranten Personen auch einen positiven Effekt auf patientenrelevante Endpunkte: Es senkt signifikant die Rate an Herzinfarkten und Koronarinterventionen und nicht signifikant die der Schlaganfälle um insgesamt ca. 13% bei 3,4 Jahre langer Behandlung. Bemp reiht sich nun ein in die Liste der Lipidsenker, die trotz der Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse keinen günstigen Einfluss auf das Überleben haben, ähnlich wie PCSK-9-Hemmer und Ezetimib. Es gibt allerdings noch ungeklärte regionale Unterschiede in der Wirksamkeit und eine sehr merkwürdige Diskrepanz beim Nutzen zwischen Primär- und Sekundärprävention.

Die Autoren eines begleitenden Kommentars [5] stellen sehr klar, dass Statine aufgrund der Datenlage auch in Zukunft das Fundament der kardiovaskulären Präventionsbehandlung sind. Bemp, Ezetimib und PCSK9-Hemmer sind nach heutigem Kenntnisstand kein gleichwertiger Ersatz für Statine. Daher sollten die behandelnden Ärzte auch bei Statin-intoleranten Personen zunächst eine Behandlung mit niedrigerer Dosis eines Statins versuchen. Vor einer Kombinationsbehandlung Statin plus Bemp muss jedoch gewarnt werden. Durch pharmakokinetische Wechselwirkungen kommt es bei gleichzeitiger Einnahme zu Anstiegen der Serumkonzentrationen von Simva- (2fach), Atorva-, Prava- und Rosuvastatin (1,5fach) und somit sehr wahrscheinlich auch zu einer erhöhten Muskeltoxizität [6]. Die gleichzeitige Anwendung mit Simvastatin > 40 mg/d ist kontraindiziert. In der CLEAR-Outcomes-Studie erhielten 1.607 Patienten eine Kombinationsbehandlung mit Bemp und niedrig dosiertem Statin. Es wird nicht berichtet, ob es bei diesen vermehrt Myalgien gab.

Die Jahrestherapiekosten für Bempedoinsäure als Monotherapie betragen ca. 1.000 €, für Simvastatin je nach Dosierung 45 – 84 € [7].